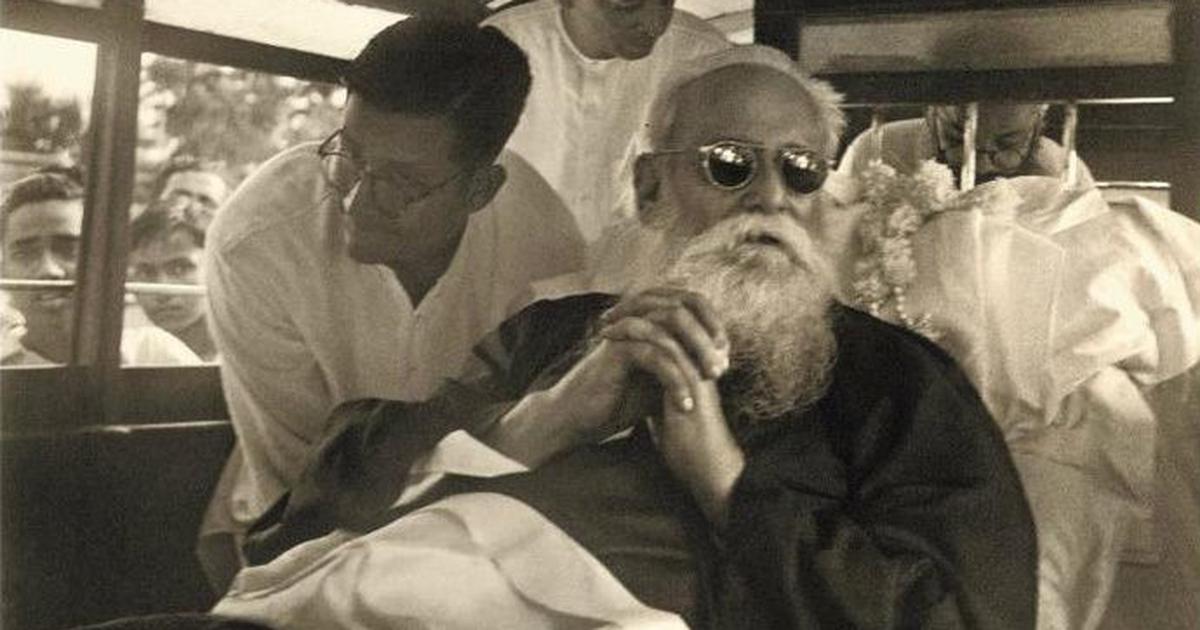

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে বিশ্বে এক প্রখ্যাত কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন, বিশেষ করে গীতাঞ্জলির কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছায়। তবে, আমেরিকা তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল অনেক আগেই। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুরু থেকেই রবীন্দ্রনাথকে দর্শন ও উপনিষদের ওপর বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, কবিতা পাঠের জন্য নয়। তখনই তাঁকে প্রাচ্যের দার্শনিক-কবি হিসেবে পরিচিত করা হয়েছিল। ১৯১২ সালের অক্টোবরের শেষদিকে রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের মতো আমেরিকা সফর করেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ এবং পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী। রথীন্দ্রনাথ ছিলেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল কিছুদিন নিরিবিলি অবকাশ কাটানোর, কিন্তু তার আগমনের সংবাদ ইতোমধ্যেই প্রচারিত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ প্রথম বক্তৃতাটি ১০ নভেম্বর ১৯১২ তারিখে ইউনিটারিয়ান চার্চে দেন, যা ব্যাপক প্রশংসিত হয়। এর পরেই তাঁকে আরও তিনটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। এই বক্তৃতাগুলোর বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় দর্শন, বিশেষত উপনিষদ। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যগুলো এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে, ১৯৩৭ সালে ভারতে ফ্যাসিবাদ এবং যুদ্ধবিরোধী সংগঠন গঠন করেছিলেন। দেশজুড়ে বিভিন্ন লেখক, শিল্পী, রাজনীতিবিদরা এই সংগঠনে যোগ দেন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজুড়ে যুদ্ধবিরোধী প্রচারণার অন্যতম প্রেরণার উৎস ছিলেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে, ব্রিটিশ শাসনবিরোধী আন্দোলনে এবং নানা সংগ্রামে তাঁর লেখাগুলো ছিল আন্দোলনকারীদের প্রেরণা। এমনকি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে, পোল্যান্ডের বন্দী শিবিরেও তাঁর কবিতাগুলোর মাধ্যমে বন্দীরা প্রেরণা পেয়েছিলেন।

এদিকে, ইংরেজ কবি উইলফ্রেড ওয়েন, যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত হন, তাঁর পকেটে পাওয়া গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি বইয়ের একটি কবিতা। উইলফ্রেডের মা, সুজান এইচ. ওয়েন, রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠি লেখেন, যেটি রথীন্দ্রনাথের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছায়। চিঠিটি তাঁর পুত্রের যুদ্ধের সময়ের দুঃখবোধ এবং রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা হয়েছিল।

চিঠির মধ্যে সুজান লিখেন:

“যেদিন আমি শুনেছিলাম আপনি লন্ডনে এসেছেন, সেদিন থেকেই আমি আপনার কাছে চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমার পুত্র যুদ্ধের জন্য ফ্রান্স গিয়েছিল, এবং সে যখন বিদায় নিল, সে আপনার কবিতার সেই কথাগুলো মনে মনে আওড়াচ্ছিল—‘যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই/ যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।’”

এ ছাড়াও, তিনি জানালেন, তার পুত্রের মৃত্যুর মাত্র এক সপ্তাহ আগে, যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হওয়ার দিন, এই কবিতার মাধ্যমে তাঁর মনকে কিছুটা শান্তনা পেয়েছিলেন।

এই চিঠির মাধ্যমে, একজন পুত্রহারা মায়ের যন্ত্রণার মাঝে রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং তাঁর শান্তির বার্তা অবিচ্ছিন্ন প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল। এইভাবে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের শক্তি শুধু দেশেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, যুদ্ধের মধ্যেও মানুষের মনোবল এবং আশা জুগিয়েছে।

এমনকি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমাঁসোও ‘গীতাঞ্জলি’র কিছু অংশ শুনে শান্তি এবং সান্ত্বনা পেয়ে ছিলেন। এইভাবে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা ও দর্শন তার জীবনের বিভিন্ন দুঃখজনক মুহূর্তে বিশ্ববাসীর জন্য আশার আলো হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন ভালো লেখক লেখার কবিতা উনার লেখার গল্প সব কিছু অনেক ভালো লাগে আমার থেকে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির মাধ্যমে বিশ্বে এক প্রখ্যাত কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন